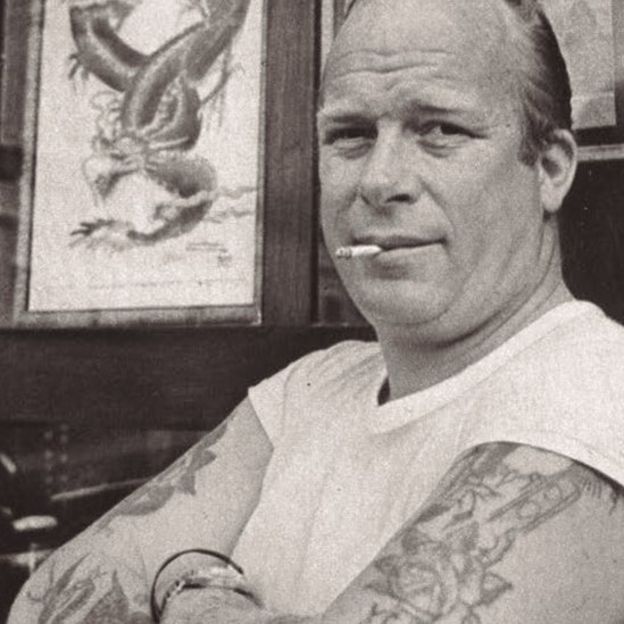

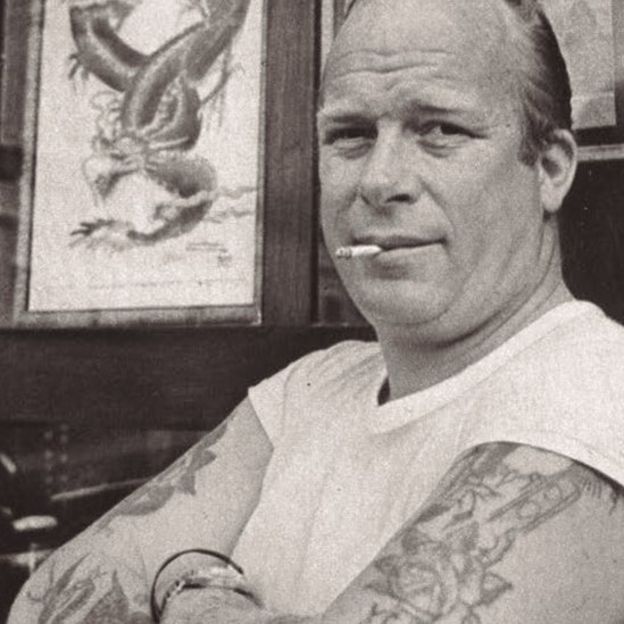

Corria o ano de 1976. Em plena madrugada, dois jovens cariocas perambulavam pela zona portuária de Santos, no litoral paulista. Ainda sob efeito dos drinques consumidos nos bares da região, decidiram atravessar a porta da loja de tatuagens. O dono, sujeito forte e calvo, de cabelos louros e pele bem clara, puxou conversa.

Chamava-se Knud Gregersen e era dinamarquês. Na pele de um daqueles rapazes, traçou um sol estilizado. Diversas solicitações interromperam o serviço: uma prostituta erguia a saia, exigindo que lhe fizesse um coração no traseiro; próximos à entrada, marujos filipinos iam se aglomerando em filas.

Gregersen se exasperou. Temia passar o resto da noite desenhando baleias. O mamífero aquático, afinal de contas, era mascote do Santos Futebol Clube, time que revelou Pelé.

De tempos em tempos, marinheiros das mais variadas nacionalidades davam as caras no estabelecimento, decididos a homenagear o jogador. Daquela vez, resmungou Gregersen, não seria diferente. Ele contava quase cinco décadas de vida e sabia do que estava falando.

Com o pai, aprendera o básico do ofício. Terminada a Segunda Guerra, mudou-se para Hamburgo e teve aulas com Christian Warlich, um dos mais importantes tatuadores da Alemanha. Depois, na companhia de um cachorro, deu a volta ao mundo.

Com o pai, aprendera o básico do ofício. Terminada a Segunda Guerra, mudou-se para Hamburgo e teve aulas com Christian Warlich, um dos mais importantes tatuadores da Alemanha. Depois, na companhia de um cachorro, deu a volta ao mundo.

Tatuou na Austrália e boa parte da Europa Ocidental. Atendeu marujos nas Ilhas Canárias e trabalhou em feiras do continente africano. Contornou a Argentina, o Uruguai, e acabou se apaixonando pelo Brasil.

Em 1959, desembarcou no porto de Santos e logo abriu um ateliê. Trazia consigo um artefato até então desconhecido por aqui — uma máquina elétrica, própria para tatuagens.

Tornava-se assim o primeiro (e, por muito tempo, o único) tatuador a possuir um estabelecimento do gênero no país. Sob o pseudônimo de Lucky Tattoo, angariou fama nacional nos anos 1960.

Em 1959, desembarcou no porto de Santos e logo abriu um ateliê. Trazia consigo um artefato até então desconhecido por aqui — uma máquina elétrica, própria para tatuagens.

Tornava-se assim o primeiro (e, por muito tempo, o único) tatuador a possuir um estabelecimento do gênero no país. Sob o pseudônimo de Lucky Tattoo, angariou fama nacional nos anos 1960.

Quando morreu, vitimado por um ataque cardíaco em 1983, já havia se convertido em figura de culto entre adeptos das artes corporais. Hoje, seu nome desponta como elo fundamental entre o passado e o presente da tatuagem brasileira.

"A tatuagem se desenvolvia em lugares de confinamento, como navios, quartéis e prisões", explica Silvana Jeha, doutora em História Social pela PUC-Rio. "Por outro lado, ela também aparecia na praça pública, na rua, no bar. Não existiam estúdios de tatuagem. Até então, o tatuador era um cara qualquer, que desenhava ali na esquina."

O repertório iconográfico pouco diferia do atual. Há cem anos, a pele dos tatuados já ostentava âncoras, animais, mulheres nuas, símbolos políticos ou religiosos, personagens de histórias em quadrinhos, nomes e iniciais de pessoas queridas. Os traços, porém, evidenciavam certo amadorismo, ligado a uma prática quase ritualística, infinitamente mais bruta e perigosa que os procedimentos de hoje em dia.

Agulhas, espinhos e cacos de vidro eram alguns dos apetrechos utilizados na feitura dos desenhos. Cinzas de cigarro, graxa de sapato, carvão vegetal, fuligem e nanquim compunham fórmulas de pigmentos improvisados. Aos arrependidos, sobravam métodos de remoção igualmente dolorosos, baseados em queimaduras de ácido ou de castanha de caju.

"A tatuagem era uma prática horizontalizada e sofreu enorme discriminação. Perdemos o fio dessa meada e só retomamos muito tempo depois, via cultura pop", afirma Jeha, que pesquisou o tema por mais de cinco anos.

No livro Uma História da Tatuagem no Brasil, publicado no final de 2019 pela editora Veneta, a historiadora compartilha suas descobertas e analisa as transformações sofridas por essa arte entre a primeira metade do século 19, período em que se firma como cultura popular urbana, e meados da década de 1970, quando cai no gosto da classe média.

Imaginário

"O livro é filho do meu doutorado", diz. A tese que defendeu em 2011 versa sobre a Marinha Imperial brasileira e as contribuições de seus recrutas para o desenvolvimento de uma cultura cosmopolita no país. "Eu entrei nessa onda do marinheiro ser um tipo meio extraordinário e mítico", afirma.

Um livro de registros da fragata de guerra Imperatriz, contendo informações sobre 900 marujos, ganhou espaço na tese. Trata-se do documento mais antigo que a autora já encontrou acerca da presença de tatuados no Brasil.

Os tripulantes que embarcaram no navio entre 1833 e 1835 foram catalogados em função de seus atributos físicos — altura, cor dos olhos e da pele, cicatrizes, formato da cabeça e, vez ou outra, desenhos descritos como "marcas" ou "sinais". A palavra "tatuagem" surgiria apenas algumas décadas depois.

Intrigada, a historiadora decidiu iniciar uma pesquisa sobre o tema. "Eu não sabia muito bem como isso funcionava socialmente. Aliás, acho que quase ninguém sabia", diz. "Há um imaginário de que tatuagem era apenas coisa de marinheiros, bandidos e putas. Mas não foi bem assim."

A pesquisa, financiada pela Biblioteca Nacional, se apoiou em duas fontes principais: a coleção de jornais da instituição e o acervo do Museu Penitenciário Paulista, que abriga 2.600 fotografias de detentos do Carandiru, tiradas entre as décadas de 1920 e 1940.

Muitos desses indivíduos, ressalta Jeha, já chegaram tatuados ao complexo penitenciário. "É preciso entender que essas pessoas tiveram uma existência anterior à cadeia", diz. "Elas trabalharam, andaram pelo mundo, e, depois de presas, reafirmaram seu domínio sobre a única coisa que ainda tinham — o corpo."

Cruzando informações de seus prontuários com textos encontrados nas páginas dos jornais, a autora pôde mapear os principais grupos envolvidos na difusão da tatuagem no Brasil e entender como foram vistos pela sociedade da época.

Os marinheiros, como esperado, marcavam forte presença. "Os marujos não são necessariamente os pioneiros da tatuagem dita ocidental", esclarece a historiadora. "Mas foram eles que espalharam essa cultura pelo mundo."

Eram sujeitos como Joaquim, que, tentando driblar uma rotina de castigos físicos, tatuou um crucifixo nas costas e a imagem de Cristo no peito. Segundo relatos de 1904, os capatazes do navio temiam agredi-lo — acreditavam que os golpes feriam Jesus.

Ou como o idoso que, à beira da morte num leito de hospital, narrou a Jeha a origem da frase "Amor à Cuba", que trazia inscrita na mão. Por dois meses, seu navio permanecera atracado na ilha. Enquanto a embarcação sofria reparos, o tripulante saiu, dançou salsa e conheceu Fidel Castro.

Já nas páginas dos tabloides, manchetes sanguinolentas davam testemunho dos supostos vínculos entre a tatuagem e a criminalidade: "Tatuado no assalto ao armazém"; "Dois tatuados e um bicheiro assassinados a bala e faca"; "Massacre do homem tatuado só poupou um bebê"; "Jovem tatuado agonizava na rua com três rombos de bala na cabeça".

Tangenciando ambos os universos, reportagens sobre prostituição documentavam as trajetórias erráticas de mulheres que transgrediam as normas de seu tempo.

A alagoana Beatriz Barbosa, por exemplo, pautou dezenas de textos jornalísticos entre 1919 e 1948. Suas andanças pelo Rio de Janeiro, então capital federal, costumavam terminar em delegacias e faziam as delícias do noticiário sensacionalista. Foi presa mais de vinte vezes, sempre por delitos menores: furtos, brigas, bebedeiras, vadiagem, meretrício. Viciada em cocaína, chegou a ser descrita como "recordista de entradas na detenção e campeã de tatuagens".

Fervor e pertencimento

Nem só de mar, crime e sexo pago viviam os tatuados nos grandes centros urbanos. Militares de baixa patente, trabalhadores braçais, artistas circenses, imigrantes e degredados também ostentavam desenhos no corpo.

Muitos soldados se tatuavam com bandeiras nacionais, siglas de batalhões, slogans ufanistas e emblemas patrióticos em geral. Outros, porém, escolhiam símbolos e imagens não vinculadas às questões bélicas.

O praça Marcelino Bispo de Mello era um deles: possuía estrelas de cinco pontas tatuadas no peito, cotovelo e braço. Em novembro de 1897, ele assassinou o marechal Carlos Machado de Bittencourt, ministro da Guerra, num atentado contra Prudente de Morais, presidente da República.

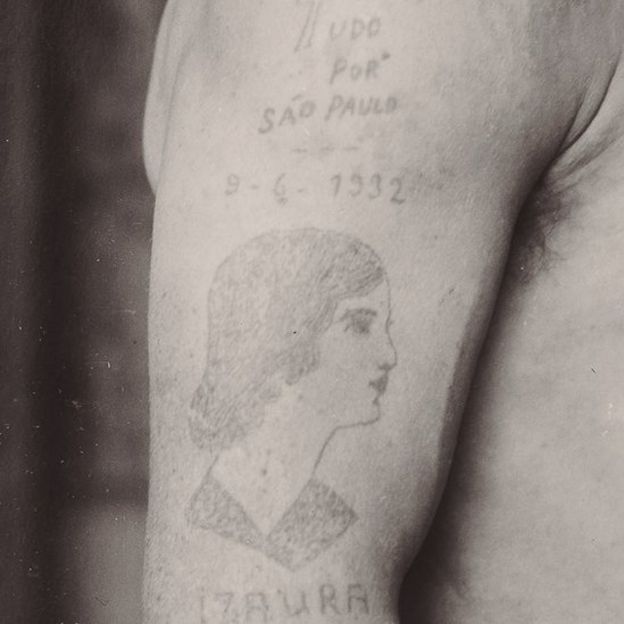

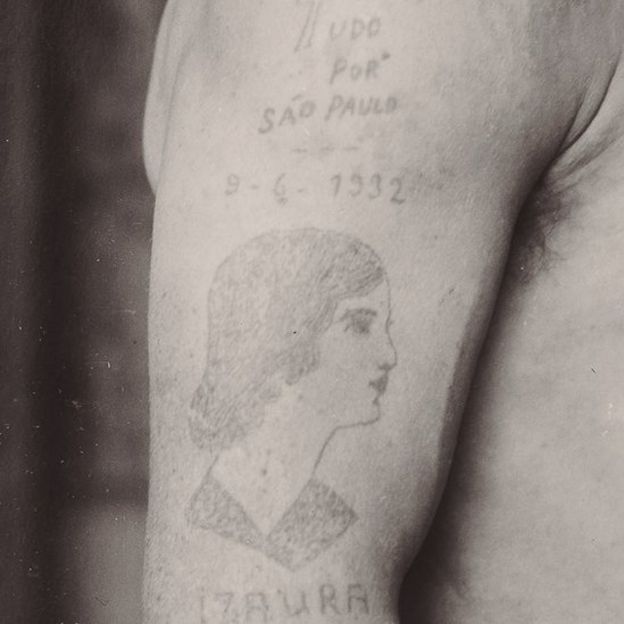

Não foi o único momento de turbulência a contar com a participação de tatuados: os levantes tenentistas da década de 1920, bem como as revoluções de 1930 e 1932, estimularam diversos trabalhadores a expressarem na pele suas convicções políticas. Outros perderam a vida, tendo seus corpos reconhecidos a partir das tatuagens que carregavam.

O marceneiro Manoel Moreira da Costa, vulgo Costeleta, foi preso, torturado e morto em outubro de 1931, ao se manifestar contra o governo que Getúlio Vargas instituira no ano anterior. Seu cadáver degolado, disposto numa linha de trem em Recife, foi identificado pela mãe e pela namorada graças a uma inscrição contendo o nome de uma terceira mulher — Adélia. Também movido pelo repúdio ao getulismo, o estivador José tatuaria no braço a frase "Tudo por São Paulo", lema do movimento constitucionalista de 1932.

Na outra ponta, alheios ao caos social e imersos em exotismo escapista, profissionais de freak shows empreendiam turnês internacionais que incluíam os circos, cinemas e teatros das cidades brasileiras. Em 1890, o greco-albanês George Costentenus, um dos mais célebres artistas itinerantes do século 19, chegou a participar de espetáculos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Às plateias, exibia seu corpo inteiramente tatuado e narrava as aventuras mirabolantes que teria vivido ao redor do globo.

Trajetórias tão diversas, relata Jeha, transformaram radicalmente o seu olhar sobre o tema, culminando num processo de autoconhecimento. "Eu fiquei muito fascinada. Enquanto historiadora, sempre estive acostumada a estudar o outro", diz.

A pesquisadora, descendente de libaneses, soube que o avô de um primo possuía uma cruz tatuada na mão. O desenho cumpria um objetivo específico, confirmado por fotografias e depoimentos de patrícios: impossibilitar a negação da fé cristã em eventuais embates contra muçulmanos.

"Há algo de emotivo, um sentimento incrível de saber que essa cultura também pertence a mim", diz. "Depois, fui percebendo que ela pertence a todo mundo que vive aqui. Portugueses, italianos, japoneses, alemães, indígenas, africanos."

Se existe algum vínculo a unir todas essas pessoas, afirma Jeha, trata-se do terreno por onde elas se movem — uma tênue e ambígua fronteira entre as dimensões do erótico e do sagrado.

"Embora se mostre tão escancarada atualmente, a tatuagem sempre foi algo muito íntimo. As mulheres tatuavam muito os seios, alguns homens chegavam ao extremo de tatuar o pênis", explica. "É uma prática relacionada ao fervor e às paixões.

Um sinal de suspeição

Para além dos registros policiais e jornalísticos, o universo literário forneceu pistas igualmente valiosas à historiadora.

"A literatura é o retrato de uma época", diz. "Acredito que os escritores possuem uma sensibilidade maior. Boa parte deles via a tatuagem com muita curiosidade, como uma cultura dotada de beleza própria. Eram muito mais atentos às nuances, se comparados aos demais narradores."

Machado de Assis, o mais antigo escritor brasileiro a ser analisado pela pesquisadora, já descrevia tatuagens na novela O Alienista, de 1882. Em certo trecho da obra, protagonizada por um médico que inaugura um manicômio e se afunda na própria insanidade, o romancista carioca menciona brevemente uma estrela de cinco pontas "impressa no braço" de um personagem secundário.

Treze anos depois, Manuel de Souza, imigrante português preso sob acusação de homicídio, seria retirado da delegacia onde cumpria pena e utilizado como modelo vivo numa aula da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Na ocasião, o professor Souza Lima, precursor da medicina legal no Brasil, expôs aos alunos as tatuagens do acusado.

Machado de Assis, então, retornou ao tema. Em crônica publicada pela Gazeta de Notícias no dia 23 de julho de 1895, disse: "Foram as tatuagens do corpo do homem que me deslumbraram.

O dinamarquês Knud Gregersen, conhecido como Lucky Tattoo, chegou ao Brasil em 1959 DIVULGAÇÃO – EDITORA VENETA

"A tatuagem se desenvolvia em lugares de confinamento, como navios, quartéis e prisões", explica Silvana Jeha, doutora em História Social pela PUC-Rio. "Por outro lado, ela também aparecia na praça pública, na rua, no bar. Não existiam estúdios de tatuagem. Até então, o tatuador era um cara qualquer, que desenhava ali na esquina."

O repertório iconográfico pouco diferia do atual. Há cem anos, a pele dos tatuados já ostentava âncoras, animais, mulheres nuas, símbolos políticos ou religiosos, personagens de histórias em quadrinhos, nomes e iniciais de pessoas queridas. Os traços, porém, evidenciavam certo amadorismo, ligado a uma prática quase ritualística, infinitamente mais bruta e perigosa que os procedimentos de hoje em dia.

Agulhas, espinhos e cacos de vidro eram alguns dos apetrechos utilizados na feitura dos desenhos. Cinzas de cigarro, graxa de sapato, carvão vegetal, fuligem e nanquim compunham fórmulas de pigmentos improvisados. Aos arrependidos, sobravam métodos de remoção igualmente dolorosos, baseados em queimaduras de ácido ou de castanha de caju.

"A tatuagem era uma prática horizontalizada e sofreu enorme discriminação. Perdemos o fio dessa meada e só retomamos muito tempo depois, via cultura pop", afirma Jeha, que pesquisou o tema por mais de cinco anos.

No livro Uma História da Tatuagem no Brasil, publicado no final de 2019 pela editora Veneta, a historiadora compartilha suas descobertas e analisa as transformações sofridas por essa arte entre a primeira metade do século 19, período em que se firma como cultura popular urbana, e meados da década de 1970, quando cai no gosto da classe média.

Imaginário

"O livro é filho do meu doutorado", diz. A tese que defendeu em 2011 versa sobre a Marinha Imperial brasileira e as contribuições de seus recrutas para o desenvolvimento de uma cultura cosmopolita no país. "Eu entrei nessa onda do marinheiro ser um tipo meio extraordinário e mítico", afirma.

Um livro de registros da fragata de guerra Imperatriz, contendo informações sobre 900 marujos, ganhou espaço na tese. Trata-se do documento mais antigo que a autora já encontrou acerca da presença de tatuados no Brasil.

Os tripulantes que embarcaram no navio entre 1833 e 1835 foram catalogados em função de seus atributos físicos — altura, cor dos olhos e da pele, cicatrizes, formato da cabeça e, vez ou outra, desenhos descritos como "marcas" ou "sinais". A palavra "tatuagem" surgiria apenas algumas décadas depois.

Mickey Mouse, icônico personagem de Walt Disney, tatuado nos braços de um marinheiro paulista na década de 1930 DIVULGAÇÃO – EDITORA VENETA

Intrigada, a historiadora decidiu iniciar uma pesquisa sobre o tema. "Eu não sabia muito bem como isso funcionava socialmente. Aliás, acho que quase ninguém sabia", diz. "Há um imaginário de que tatuagem era apenas coisa de marinheiros, bandidos e putas. Mas não foi bem assim."

A pesquisa, financiada pela Biblioteca Nacional, se apoiou em duas fontes principais: a coleção de jornais da instituição e o acervo do Museu Penitenciário Paulista, que abriga 2.600 fotografias de detentos do Carandiru, tiradas entre as décadas de 1920 e 1940.

Muitos desses indivíduos, ressalta Jeha, já chegaram tatuados ao complexo penitenciário. "É preciso entender que essas pessoas tiveram uma existência anterior à cadeia", diz. "Elas trabalharam, andaram pelo mundo, e, depois de presas, reafirmaram seu domínio sobre a única coisa que ainda tinham — o corpo."

Cruzando informações de seus prontuários com textos encontrados nas páginas dos jornais, a autora pôde mapear os principais grupos envolvidos na difusão da tatuagem no Brasil e entender como foram vistos pela sociedade da época.

Os marinheiros, como esperado, marcavam forte presença. "Os marujos não são necessariamente os pioneiros da tatuagem dita ocidental", esclarece a historiadora. "Mas foram eles que espalharam essa cultura pelo mundo."

Eram sujeitos como Joaquim, que, tentando driblar uma rotina de castigos físicos, tatuou um crucifixo nas costas e a imagem de Cristo no peito. Segundo relatos de 1904, os capatazes do navio temiam agredi-lo — acreditavam que os golpes feriam Jesus.

Ou como o idoso que, à beira da morte num leito de hospital, narrou a Jeha a origem da frase "Amor à Cuba", que trazia inscrita na mão. Por dois meses, seu navio permanecera atracado na ilha. Enquanto a embarcação sofria reparos, o tripulante saiu, dançou salsa e conheceu Fidel Castro.

A tatuagem, garantiu o marinheiro à pesquisadora, seria uma "lembrança daqueles dias maravilhosos".

Ariosto, detento do Carandiru, tinha na coxa o desenho de uma mulher nua. Ele fez a tatuagem em casa, no ano de 1934 DIVULGAÇÃO – EDITORA VENETA

Já nas páginas dos tabloides, manchetes sanguinolentas davam testemunho dos supostos vínculos entre a tatuagem e a criminalidade: "Tatuado no assalto ao armazém"; "Dois tatuados e um bicheiro assassinados a bala e faca"; "Massacre do homem tatuado só poupou um bebê"; "Jovem tatuado agonizava na rua com três rombos de bala na cabeça".

Tangenciando ambos os universos, reportagens sobre prostituição documentavam as trajetórias erráticas de mulheres que transgrediam as normas de seu tempo.

A alagoana Beatriz Barbosa, por exemplo, pautou dezenas de textos jornalísticos entre 1919 e 1948. Suas andanças pelo Rio de Janeiro, então capital federal, costumavam terminar em delegacias e faziam as delícias do noticiário sensacionalista. Foi presa mais de vinte vezes, sempre por delitos menores: furtos, brigas, bebedeiras, vadiagem, meretrício. Viciada em cocaína, chegou a ser descrita como "recordista de entradas na detenção e campeã de tatuagens".

Fervor e pertencimento

Nem só de mar, crime e sexo pago viviam os tatuados nos grandes centros urbanos. Militares de baixa patente, trabalhadores braçais, artistas circenses, imigrantes e degredados também ostentavam desenhos no corpo.

Muitos soldados se tatuavam com bandeiras nacionais, siglas de batalhões, slogans ufanistas e emblemas patrióticos em geral. Outros, porém, escolhiam símbolos e imagens não vinculadas às questões bélicas.

O praça Marcelino Bispo de Mello era um deles: possuía estrelas de cinco pontas tatuadas no peito, cotovelo e braço. Em novembro de 1897, ele assassinou o marechal Carlos Machado de Bittencourt, ministro da Guerra, num atentado contra Prudente de Morais, presidente da República.

Os desenhos foram constatados no exame de corpo de delito e citados pela imprensa em janeiro do ano seguinte, após Marcelino cometer suicídio na cadeia, enforcando-se com um lençol.

José, um estivador português, tatuou no braço a frase 'Tudo por São Paulo', lema da Revolução Constitucionalista de 1932, mas errou a data do levante, que teve início no dia 9 de julho daquele ano DIVULGAÇÃO – EDITORA VENETA

Não foi o único momento de turbulência a contar com a participação de tatuados: os levantes tenentistas da década de 1920, bem como as revoluções de 1930 e 1932, estimularam diversos trabalhadores a expressarem na pele suas convicções políticas. Outros perderam a vida, tendo seus corpos reconhecidos a partir das tatuagens que carregavam.

O marceneiro Manoel Moreira da Costa, vulgo Costeleta, foi preso, torturado e morto em outubro de 1931, ao se manifestar contra o governo que Getúlio Vargas instituira no ano anterior. Seu cadáver degolado, disposto numa linha de trem em Recife, foi identificado pela mãe e pela namorada graças a uma inscrição contendo o nome de uma terceira mulher — Adélia. Também movido pelo repúdio ao getulismo, o estivador José tatuaria no braço a frase "Tudo por São Paulo", lema do movimento constitucionalista de 1932.

Na outra ponta, alheios ao caos social e imersos em exotismo escapista, profissionais de freak shows empreendiam turnês internacionais que incluíam os circos, cinemas e teatros das cidades brasileiras. Em 1890, o greco-albanês George Costentenus, um dos mais célebres artistas itinerantes do século 19, chegou a participar de espetáculos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Às plateias, exibia seu corpo inteiramente tatuado e narrava as aventuras mirabolantes que teria vivido ao redor do globo.

Trajetórias tão diversas, relata Jeha, transformaram radicalmente o seu olhar sobre o tema, culminando num processo de autoconhecimento. "Eu fiquei muito fascinada. Enquanto historiadora, sempre estive acostumada a estudar o outro", diz.

"E, de repente, descobri que meus antepassados se tatuavam."

Retrato do greco-albanês George Costentenus, artista circense que rodou o mundo exibindo seu corpo tatuado DIVULGAÇÃO – EDITORA VENETA

A pesquisadora, descendente de libaneses, soube que o avô de um primo possuía uma cruz tatuada na mão. O desenho cumpria um objetivo específico, confirmado por fotografias e depoimentos de patrícios: impossibilitar a negação da fé cristã em eventuais embates contra muçulmanos.

"Há algo de emotivo, um sentimento incrível de saber que essa cultura também pertence a mim", diz. "Depois, fui percebendo que ela pertence a todo mundo que vive aqui. Portugueses, italianos, japoneses, alemães, indígenas, africanos."

Se existe algum vínculo a unir todas essas pessoas, afirma Jeha, trata-se do terreno por onde elas se movem — uma tênue e ambígua fronteira entre as dimensões do erótico e do sagrado.

"Embora se mostre tão escancarada atualmente, a tatuagem sempre foi algo muito íntimo. As mulheres tatuavam muito os seios, alguns homens chegavam ao extremo de tatuar o pênis", explica. "É uma prática relacionada ao fervor e às paixões.

O nome da pessoa que você ama, os símbolos da sua religião, o time para o qual você torce."

Um sinal de suspeição

Para além dos registros policiais e jornalísticos, o universo literário forneceu pistas igualmente valiosas à historiadora.

Nos escritos de Jorge Amado, Mário de Andrade, Guimarães Rosa, Plínio Marcos e João do Rio, ou até mesmo do americano Herman Melville, Silvana Jeha encontrou dezenas de referências aos tatuados brasileiros.

Adib, imigrante sírio-libanês, teve a mão tatuada com uma pequena cruz quando criança. Imigrantes de diversas nacionalidades contribuíram para o desenvolvimento da tatuagem brasileira DIVULGAÇÃO – EDITORA VENETA

"A literatura é o retrato de uma época", diz. "Acredito que os escritores possuem uma sensibilidade maior. Boa parte deles via a tatuagem com muita curiosidade, como uma cultura dotada de beleza própria. Eram muito mais atentos às nuances, se comparados aos demais narradores."

Machado de Assis, o mais antigo escritor brasileiro a ser analisado pela pesquisadora, já descrevia tatuagens na novela O Alienista, de 1882. Em certo trecho da obra, protagonizada por um médico que inaugura um manicômio e se afunda na própria insanidade, o romancista carioca menciona brevemente uma estrela de cinco pontas "impressa no braço" de um personagem secundário.

Treze anos depois, Manuel de Souza, imigrante português preso sob acusação de homicídio, seria retirado da delegacia onde cumpria pena e utilizado como modelo vivo numa aula da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Na ocasião, o professor Souza Lima, precursor da medicina legal no Brasil, expôs aos alunos as tatuagens do acusado.

Baseando-se nelas, emitiu seu veredicto: ainda que não tivesse cometido crime algum, Manuel deveria ser tratado como um suspeito em potencial.

Lauro, detento do Carandiru, tatuou no peito um coração trespassado por um punhal e o nome de sua amada DIVULGAÇÃO – EDITORA VENETA

Machado de Assis, então, retornou ao tema. Em crônica publicada pela Gazeta de Notícias no dia 23 de julho de 1895, disse: "Foram as tatuagens do corpo do homem que me deslumbraram.

As tatuagens são todas ou quase todas amorosas. Braços e peitos estão marcados de nomes de mulheres e de símbolos de amor".

Por fim, o escritor lançava um questionamento: como poderia "um homem tão dado a amores, que os escrevia em si mesmo", ser também um assassino?

Jeha explica: "Nosso país sempre esbarrou em questões de classe e raça. Os cidadãos são discriminados pela cor, pela aparência, pela posição social. E a tatuagem, no contexto daquela época, se destacava como um sinal de suspeição. Era algo literalmente marcado na pele."

A sorte que o Brasil do século 20 reservou aos seus tatuados não foi muito melhor.

Na década de 1930, um trabalhador rural baiano, identificado apenas pelas iniciais J.R.B., tentaria a todo custo remover os desenhos que carregava na pele. Alegava que teriam lhe trazido "pinta de malandro".

O sambista carioca Guilherme de Brito, parceiro de Nélson Cavaquinho, também se arrependeria de uma tatuagem feita na juventude — um índio, traçado no braço por um morador da favela do Tuiuti.

Pelo resto da vida, o músico esconderia o membro tatuado — temendo represálias, nunca mais vestiu uma camisa de manga curta.

Feminicídios e execuções policiais foram o destino final de alguns tatuados, mas o livro nem sempre expõe as circunstâncias de suas mortes.

"Tentei descriminalizar a tatuagem", explica a autora.

"Se o cara pertencia a uma escola de samba e torcia para um time de futebol, por que me referir a ele como o sujeito assassinado pelo Esquadrão da Morte? Os jornais costumam criar admiração e fascínio mórbido por notícias de crime, quando isso não passa de uma doença social."

AUTOR: BBC

Por fim, o escritor lançava um questionamento: como poderia "um homem tão dado a amores, que os escrevia em si mesmo", ser também um assassino?

Jeha explica: "Nosso país sempre esbarrou em questões de classe e raça. Os cidadãos são discriminados pela cor, pela aparência, pela posição social. E a tatuagem, no contexto daquela época, se destacava como um sinal de suspeição. Era algo literalmente marcado na pele."

A sorte que o Brasil do século 20 reservou aos seus tatuados não foi muito melhor.

Na década de 1930, um trabalhador rural baiano, identificado apenas pelas iniciais J.R.B., tentaria a todo custo remover os desenhos que carregava na pele. Alegava que teriam lhe trazido "pinta de malandro".

O sambista carioca Guilherme de Brito, parceiro de Nélson Cavaquinho, também se arrependeria de uma tatuagem feita na juventude — um índio, traçado no braço por um morador da favela do Tuiuti.

Pelo resto da vida, o músico esconderia o membro tatuado — temendo represálias, nunca mais vestiu uma camisa de manga curta.

Feminicídios e execuções policiais foram o destino final de alguns tatuados, mas o livro nem sempre expõe as circunstâncias de suas mortes.

"Tentei descriminalizar a tatuagem", explica a autora.

"Se o cara pertencia a uma escola de samba e torcia para um time de futebol, por que me referir a ele como o sujeito assassinado pelo Esquadrão da Morte? Os jornais costumam criar admiração e fascínio mórbido por notícias de crime, quando isso não passa de uma doença social."

AUTOR: BBC

Nenhum comentário:

Postar um comentário

IMPORTANTE

Todos os comentários postados neste Blog passam por moderação. Por este critério, os comentários podem ser liberados, bloqueados ou excluídos. O MUNDO REAL 21 descartará automaticamente os textos recebidos que contenham ataques pessoais, difamação, calúnia, ameaça, discriminação e demais crimes previstos em lei. GUGU